4月18日午後2時より、毎年恒例のK-アーバン南生田本館にて「消防訓練」を行いました。コンシェルジュの松井さんの通報「106号室のキッチンからの点火による想定で、火事です! 皆さん、玄関外へ避難してください!」というお声とともに、入居者の皆さんがお部屋から廊下へそして玄関ドア外の集まってきました! およそ、20秒から30秒の間での素早い非難訓練となりました。下記がその様子です。

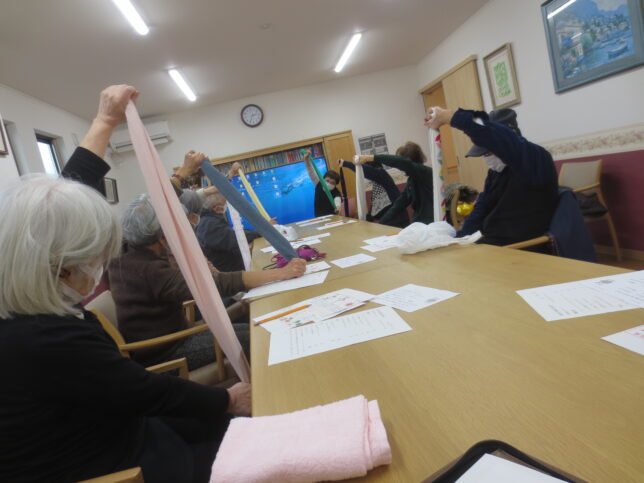

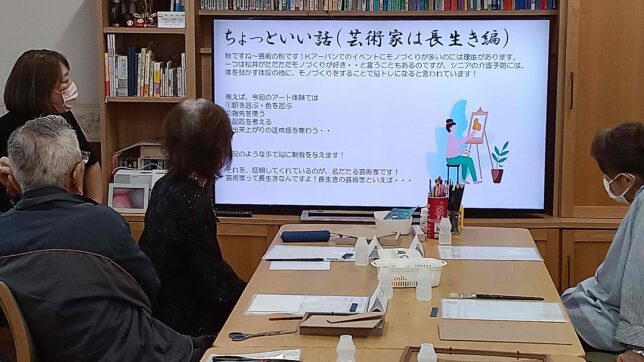

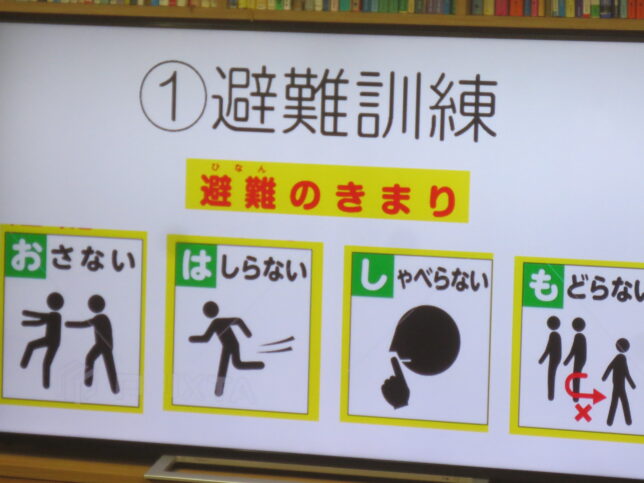

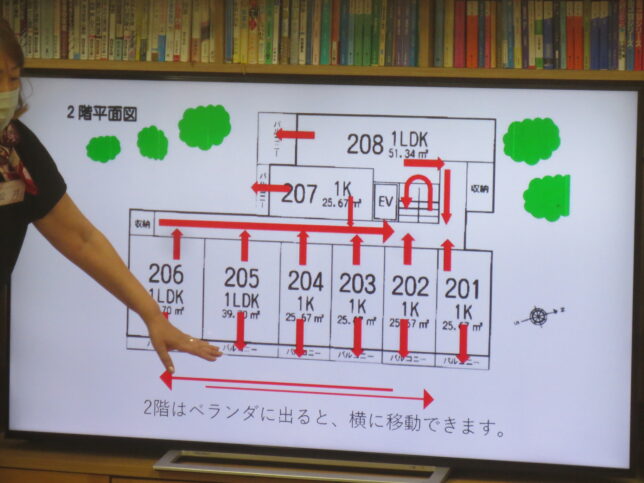

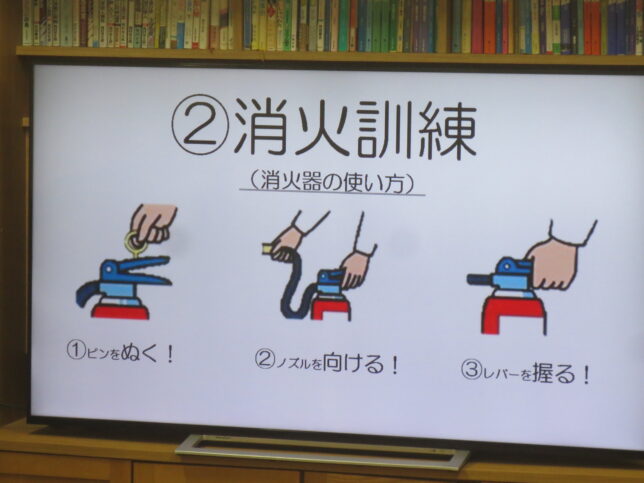

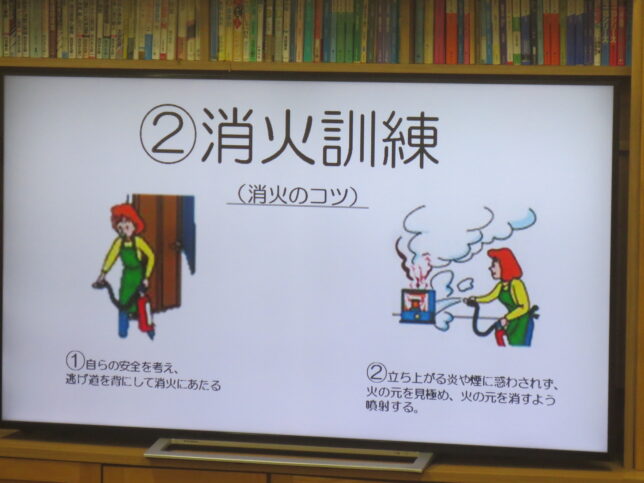

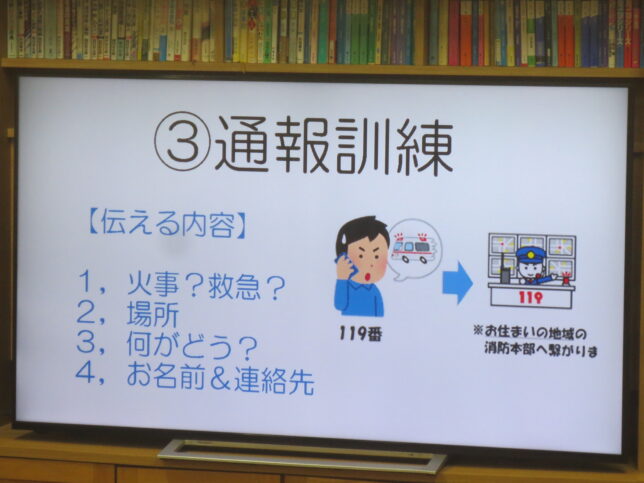

それぞれの無事の確認をした後、下記の通りコミュニティールームに集まり、総合訓練(消火訓練・通報訓練・避難訓練)の講習を受けました。

こちらが、講習風景です。皆さん、いざとなった時に備えて真剣に聞いて理解しているご様子でした。その後、お茶とお茶菓子が参加賞として配られ、団らんのひと時をお過ごしされました。ご参加は、私を入れて17人でした。皆さん、お疲れさまでした!