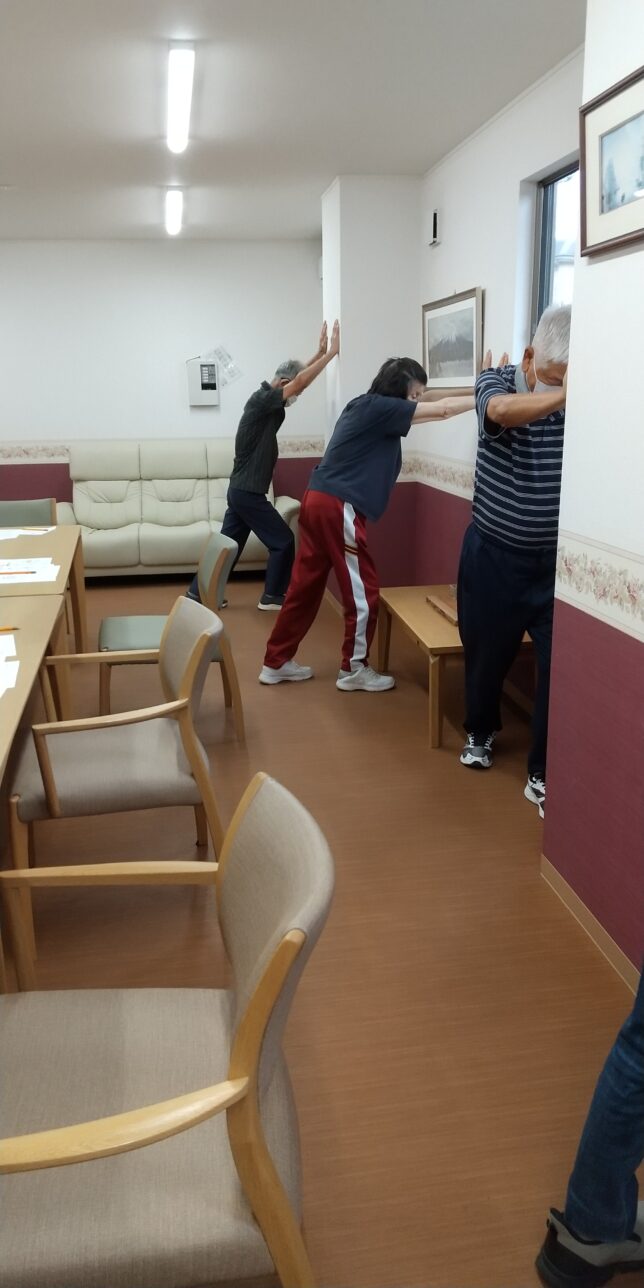

今月は、渡辺コンシェルジュさんの企画で、お体のケアとして- 歩く力を低下させないための、アキレス腱のばし運動を行いました。参加者15名とが多いため、18日(土)と19日(日)の2日間に分けて行いました。

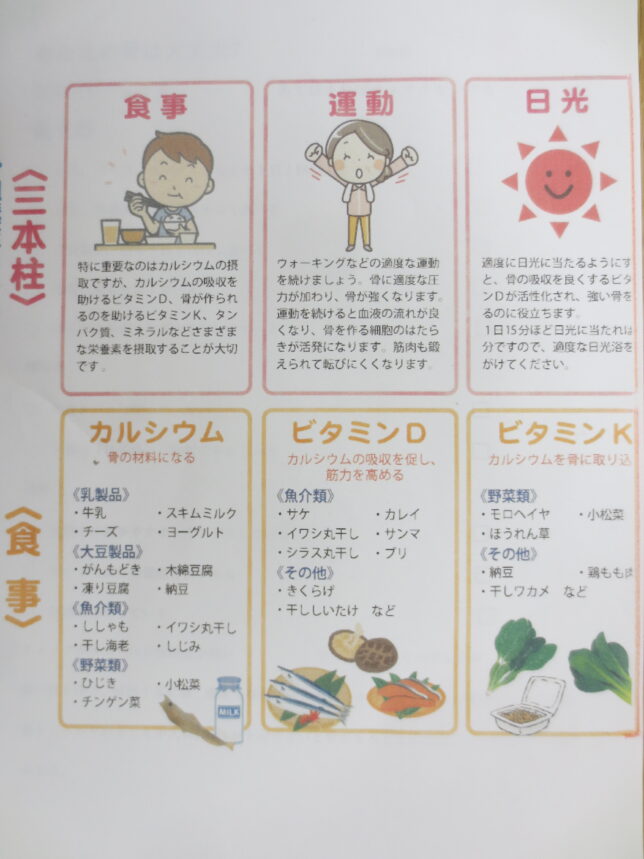

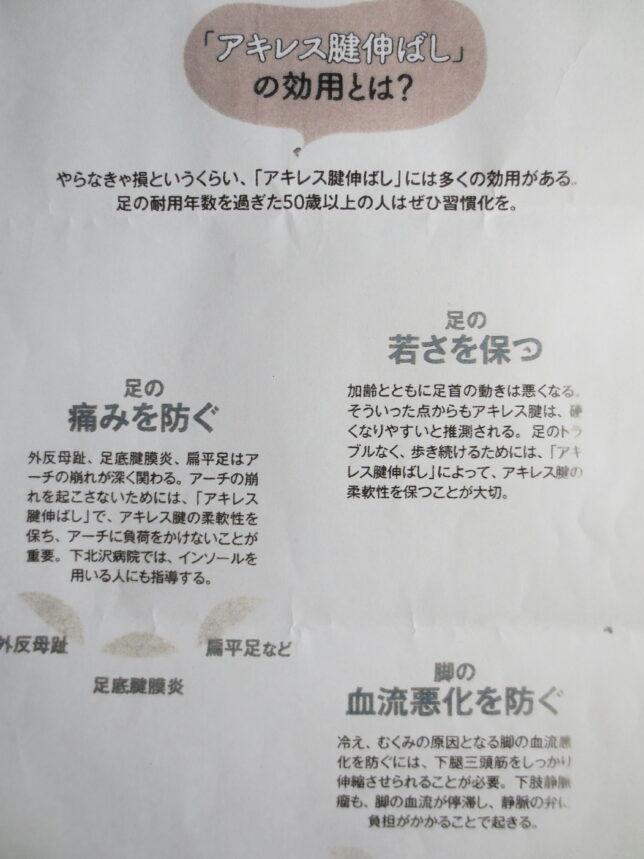

目的)いつまでも歩き続けるためのポイント – アキレス腱の柔軟性を高めることにより足首の柔軟性が高まり足裏のアーチ機能もアップして、足の老化や病気を予防する。ふくらはぎの血流もよくなり冷えやむくみも軽減することで、疲れない・転ばない・痛まない足の健康寿命を維持する。

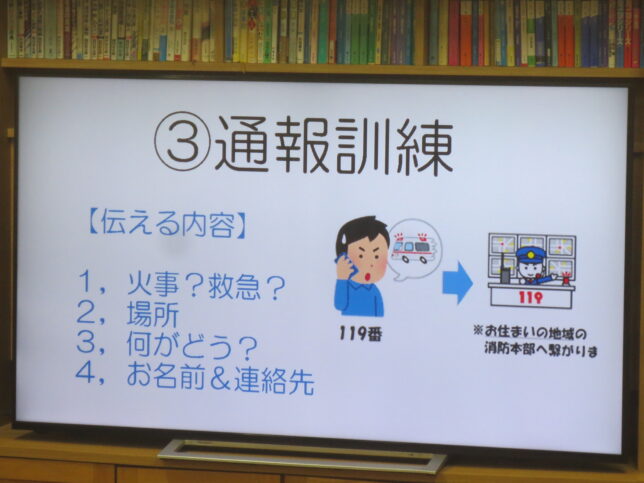

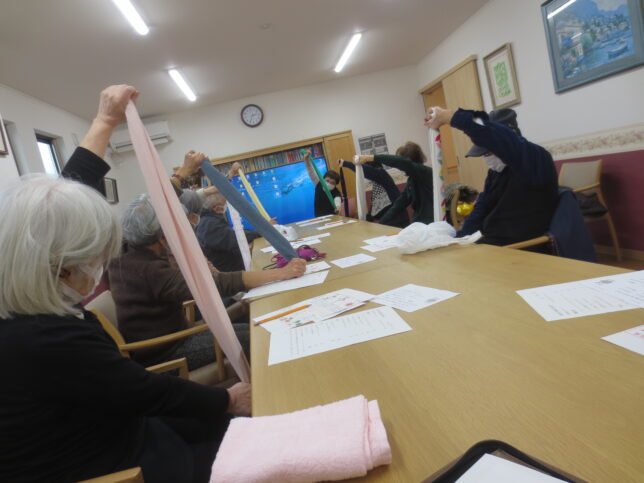

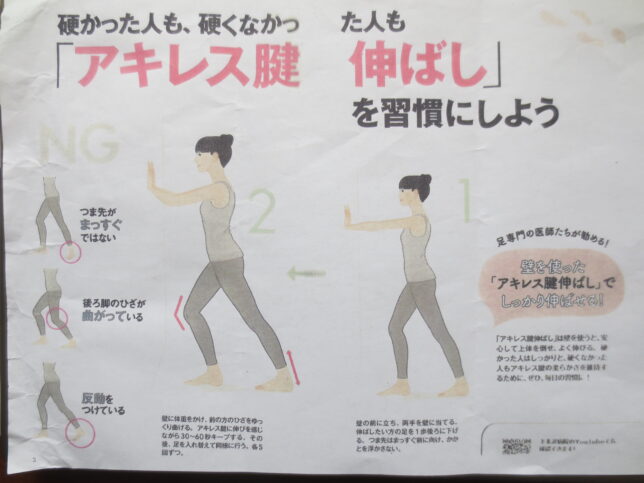

内容)1.いつものラジオ体操・柔軟体操 2.ビデオ解説(アキレス腱伸ばしと効能)3.実習(アキレス腱伸ばし・足のセルフケア)4.座談(茶摘みをパタカラで歌う(お口の体操)と雑談

ビデオで、アキレス腱伸ばしとその効能の解説です

アクティビティを終えて、アンケートを行いました。①今回の体操について、よかった!疲れたが良かったという方が全員でした。 ②日頃できそうですか?については、ほぼ皆さんが出来そうだということでした。③足の状態チェックについては、足がよくつる、冷えているの方が多かったです。ーその改善として、今回のアクティビティがとても有効であれば幸いです。入居者様には、これからも有効な企画を考えていきますので、是非ご参加ください。待っています!